momo不是一个人,而是一群人

momo的全名是“么么龙momo”,起初只是新用户注册账号后自动生成的默认信息。

当用户授权微信登录某些社交媒体平台时,如果选择跳过设置个性化头像和昵称,系统会默认提供几个可供选择的头像及昵称,如阿绿POPO、阿白KIKI、欢乐马HAPPY等,momo因其可爱呆萌的形象成为了大多数匿名用户的选择。

之后有些网友没有再改名,因此互联网初代momo群体开始显现。

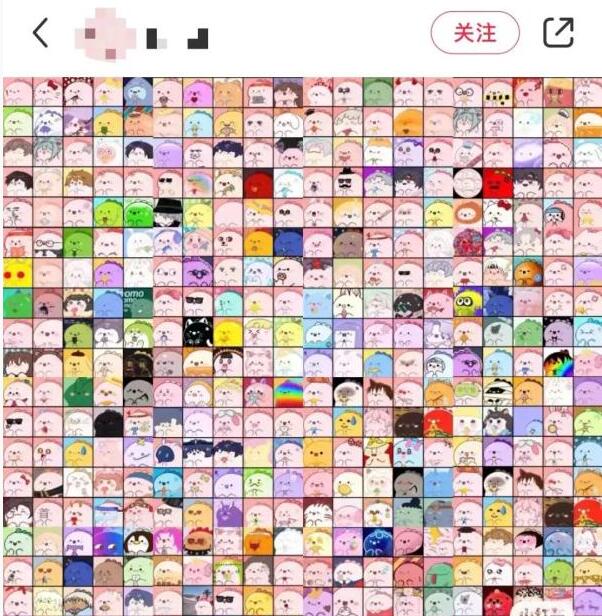

随着原始momo们在社交网络中逐渐活跃,撞mo现象也愈发频繁,他们自发形成小组,如滚雪球般越发庞大。

出没各处的momo们愈发引人关注。在社交平台上与momo相关的话题不下百个,总浏览量也超过了5亿次。

像是穿上“隐身衣”

不少人对此感到费解:网名和头像,不是用来体现个人特点、与其他用户区分开来的吗?为什么都要用一样的搭配呢?

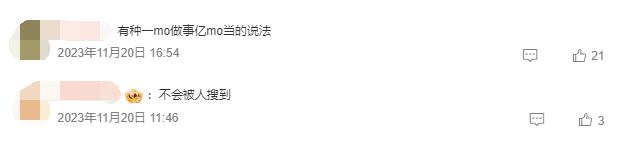

很重要的一点就是“防搜”。互联网时代,随着网络考古、“家访”越来越多地闯入个人空间,出于对个人隐私的保护,不少人都不希望自己的冲浪足迹轻易被熟人发现。

在社交媒体上,很多人会担心自己的隐私被泄露或者被其他用户攻击而不敢发言。

披上“马甲”,泯然众“mo”,有了集体掩护的身份,可以极大减轻社交压力,实现“大隐隐于市,小隐隐于mo”的网络表达欲和分享欲。这也让不少年轻人跟风加入,换上“momo”套装。

但除了好玩,“momo”大军的存在,也给不少人带来了麻烦。

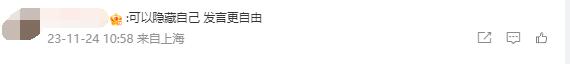

一名网友留言说:自从加入了momo大军,我开始肆无忌惮地在评论区发言了,“反正有别的momo替我背锅”。

这给很多不明真相的网友留下了不好的印象——“取名叫’momo‘的,恐怕都是键盘侠吧!”

一个“坏momo”,可能会“殃及池mo”,让集体承受骂名。昵称“已注销”和“江湖骗子”就是前车之鉴,因为有扰乱社区秩序的风险,已被部分平台制止。

网络不是法外之地,集体面具不等于浑水摸鱼的自由,更不意味着可以为所欲为。

年轻人为何追求“身心”分离?

21世纪初,不同于千篇一律的momo,在社交软件的萌芽时期,年轻人迫切需要的是一个彰显自我的标识。

年轻男女在有限的选择中挑选凸显自己的头像,紫头发的轻舞飞扬、齐刘海的棉花糖、戴墨镜的独行者、棕色长刘海的追风少年等在互联网中风靡。

当时的网民都拥有一个卡通头像,没人知道头像的背后是什么样的人。

2010年前后,社交软件开始允许自定义头像,年轻人不再拘泥于用经典头像来表达个性,取而代之以各种新鲜的表情包、萌宠、偶像的图片:经典微笑天空头像、极强滤镜加伤春悲秋的文案的非主流头像、中二的二次元漫画头像、酷酷拽拽的互联网帅哥美女的头像……

随后,个性头像、个性空间、个性签名……标新立异、与众不同成为了网民的追求。

用户可以在有限的选择中自由挑选,这其实是一种回归。年轻人主动选择了一个介于完全自我和完全隐身之间的过渡地带。不过如今的情况跟早年社交软件的区别是,媒介可供性的变化,人们的可选择性变多了,明明有很多的选择,但却选择了一种隐藏自己的方式。

年轻人退mo入隐,可能是momo还不足以给予他们充分的表达自由,而全隐身的状态给予了他们更多的随意性。

本组文综合北京青年报、中国青年报、央视网、人潮新闻、澎湃新闻客户端等

本组图来自网络截图