独享变“拼团”?平台回应:永久封号!

【事发经过】

据报道,乘客一家五口从贵州罗甸出发前往广西玉林,本来是七座的车,因司机中途多接了两位乘客,车上加司机实际坐了八个人,“我们一家五口真的是非常难受”。此外,该乘客还提到,顺风车司机存在绕路,边开车边接打电话的行为,“包车要1200多元,加上200元过路费,600多公里绕了700多公里。”事后,该名乘客因司机违规向哈啰平台申请退款,页面显示此前支付1400多元,最后平台仅退45元。司机半路加人、超载、绕路、开车打电话……魔幻操作一波接一波,连网友都直呼:“这是花钱买罪受啊!”

【平台回应】

据报道,哈啰平台回应称:“已经核实订单,车主确实有额外拼人情节,我们向乘客致歉,并将提供补偿。已永久封禁涉事车主账号。对此类有违用户体验、有安全隐患的行为,平台绝不姑息、一律顶格处罚。”

此外,哈啰出行称,45元是当时系统的自动判责,后续的补偿金额会让用户满意。

【顺风车与网约车】

2020年,交通运输部就曾明确顺风车不是网约车,将顺风车与网约车的概念进行区隔。交通运输部表示,私人小客车合乘,即顺风车,是由合乘服务提供者事先发布出行信息,出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式。

合法的顺风车与网约车经营性客运服务有很大区别,不需要办理网约车相关许可,但应当符合以下要求:一是应以车主自身出行需求为前提、事先发布出行信息;二是由出行线路相同的人选择合乘车辆;三是不以营利为目的,分摊部分出行成本或免费互助;四是每车每日合乘次数应有一定限制。

但在实际执行中,顺风车往往与网约车难以有明确的界限。

【维权建议】

法律人士建议,消费者可以保存订单信息、支付记录、车内视频、沟通录音等证据,证明司机违约及平台处理不当,继续向平台投诉,同时也可以向交通运管部门、12315或消费者协会投诉,以推动解决此事。

网友:“没车一族放假回家的痛”

此事在网上引发热议

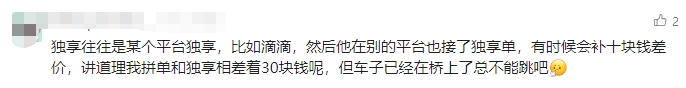

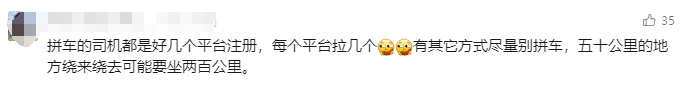

其中不少网友表示这是常态

“好多司机这么干,都是好几个平台注册”

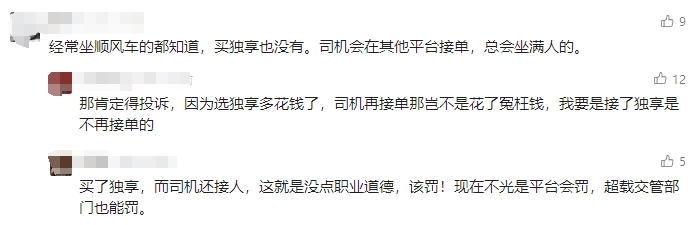

“经常坐顺风车的都知道,买独享也没有”

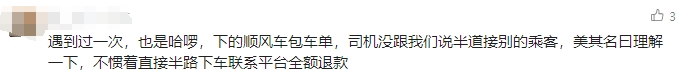

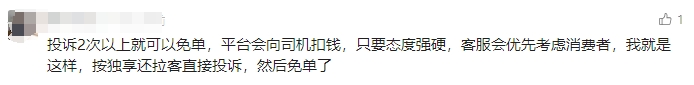

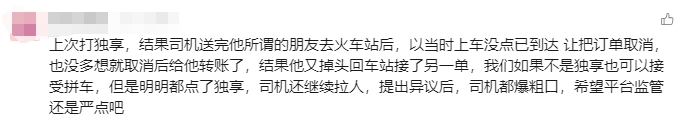

不少网友分享了自己的相同经历

“没车一族放假回家的痛”

“作为乘客根本不敢说,怕被报复”

也有网友站在中间的角度

“都打顺风车了,还提什么要求”

“乘客违约了也不用承担什么责任,只是扣除取消次数”

“顺风车独享跟网约车有什么区别?但价格却便宜一半”

“人家不多接单子怎么养家糊口,要舒服直接打专车”

“简单点说你花几块钱你不配”

当然不少网友表示该好好整治

要搭上一辆纯粹的顺风车,难在哪儿?

其实,不仅仅是哈啰出行,其他出行平台的顺风车业务也多次被投诉。根据中国电子商会旗下的消费服务保障平台消费保的投诉数据显示,截至2024年上半年,顺风车行业相关的有效投诉数量达到了3690件,涉及金额达177.89万元。其中,嘀嗒出行以1827件投诉量位居榜首,哈啰出行以885件的投诉量位居第二。

此次事件暴露出了顺风车行业在服务履约与运营管理中存在的现实问题,顺风车的体验优化和合规成为行业共同面临的问题。

[1]部分司机出于提升收入的考虑,通过多平台接单、临时增加乘客等方式,改变订单服务属性,导致“独享”服务未能如约履行。

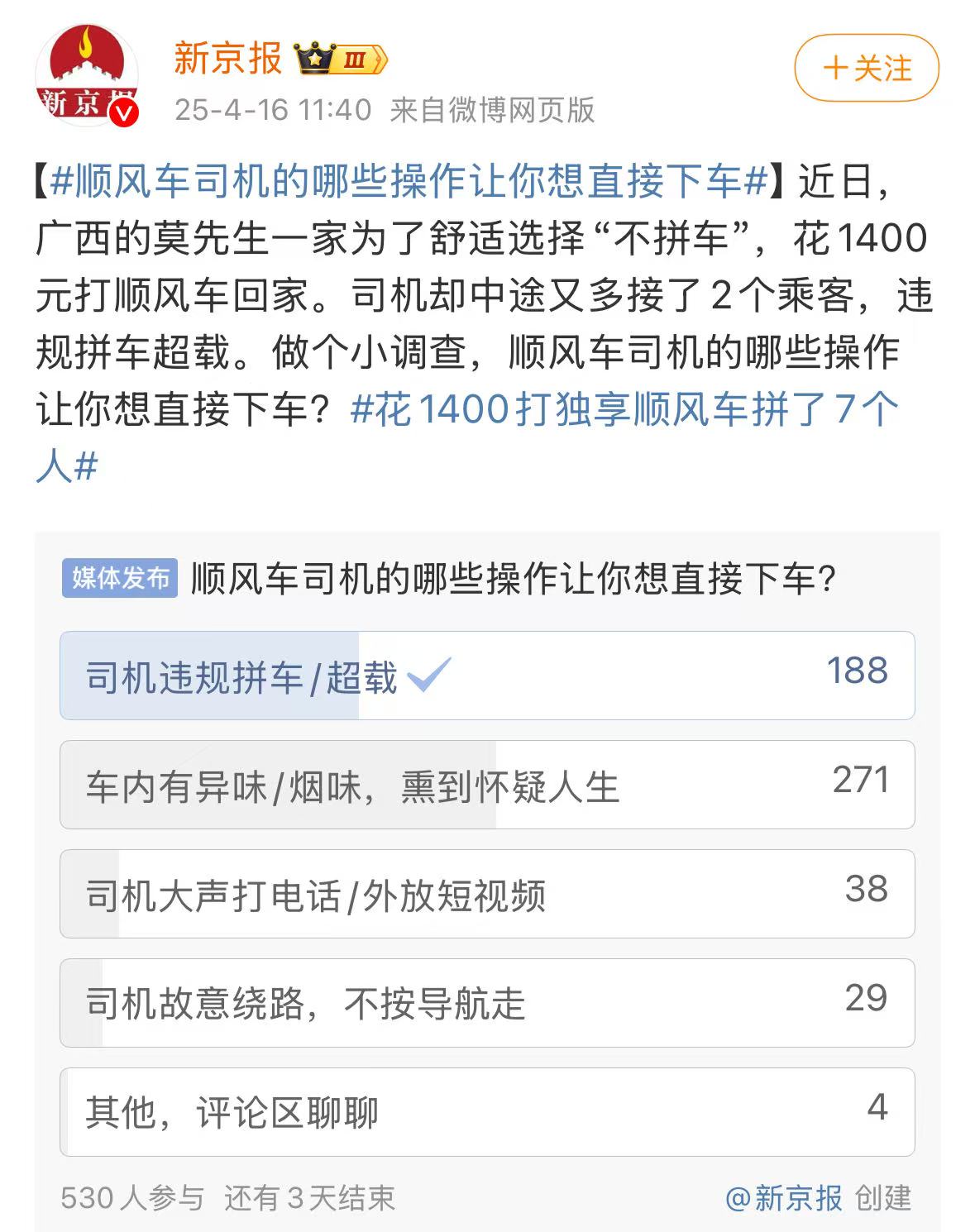

新京报在微博发起的#顺风车司机的哪些操作让你想直接下车#投票

[2]而平台在违规处理方面存在封禁措施执行不到位的情况,部分司机通过重新注册账号规避处罚,形成“违规-封禁-再注册”的循环。同时,平台在责任界定上存在模糊地带,面对服务纠纷时,常以中间平台角色或技术原因为由,弱化自身应承担的平台责任。

【专家观点】

[1]顺风车模式本身具有一定的特殊性,它依赖于私家车主与乘客之间的临时匹配,缺乏像传统出租车行业那样严格的行业标准和法规约束,这使得监管难度增大;同时,部分平台为了快速扩张和增加市场份额,可能会放松对司机背景审核以及服务质量的把控,导致一些不符合要求的司机进入市场。——经济学家余丰慧

[2]顺风车的初衷虽然是互助出行,但不少司机以“顺风”之名行“全职运营”之实,在利益最大化的驱动下,司机多平台接单,导致乘客即便选择独享也会面临绕路、拼车等情况。张毅还提到,平台对司机资质、车辆性质的审核不够严格,反过来助长了职业司机涌入顺风车市场。——艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅

顺风车的乱象,恰是整个共享经济模式的缩影。平台不要只会“封号了事”,而要从审核机制、实时监控、赔付标准上根治问题,唯有拼出用户的安全感,让乘客的每一笔钱都能买到与之相匹配的服务,共享经济才能回归便利人民的本质。

本文综合自N视频报道、红辣椒评论、红星新闻、极目新闻、中国报道、广东交通之声、第一财经等