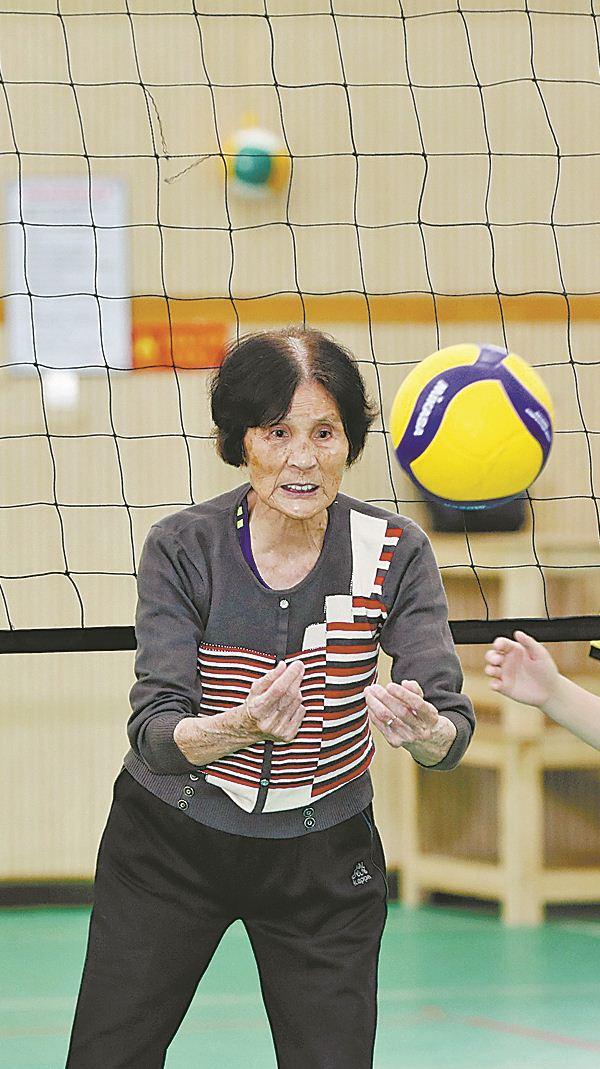

苏彩霞,1941年出生,鼓浪屿人。1963年进入中国女排国家队,曾作为队长,带领女排出战亚洲新兴力量运动会,并获得冠军。现任思明区青少年排球联队技术顾问。

何云舒,1969年出生,是1989、1990年两届中国女排国家队队员,主攻手。为国家队效力期间获得多项大赛荣誉,其中包括1989年女排世界杯季军和1990年亚运会女排冠军。2019年,担任陈可辛导演的电影《夺冠》(原名《中国女排》)技术总指导。现任思明区青少年排球联队总教练。

何云舒在指导排球队队员训练。(受访者 提供)

何云舒和母亲苏彩霞都曾是中国女排国家队一员,何云舒的父亲何仁义曾是男篮国家队中锋。

苏彩霞右手小指因伤变形。

厦门网讯(厦门日报记者 罗子泓 图/本报记者 张江毅(除署名外)“我来主抓云顶的排球,就意味着:我们大家都没‘好日子’过!”不久前,女排前国手、思明区青少年排球联队总教练何云舒在与厦门市云顶学校的老师开会时,说出了这样一句“惊人”的话。

2017年夏天至今,何云舒和母亲苏彩霞在思明区从事了近7年的专业青少年排球教育工作,曾率队在省、市级比赛中取得不俗成绩。2023年8月起,应思明体校要求,她们将工作的重点落在排球基地校——厦门市云顶学校,开始和校方、家长、学生们一道,啃一块“硬骨头”。

“要么就聊透,要么就别聊!”对话时,何云舒提出了这样的要求,她现身说法,希望能改变一些人对青少年排球运动的看法。“排球不是一个人的运动,而是一个团队的。”在何云舒看来,排球教育还有很长的路要走,努力的方向对了,校园运动员也能打出专业水平。

理念

我的排球课 不是“快乐排球”

记者:为什么在排球工作会上“放狠话”?

何云舒:我是带着压力和任务来主抓排球教育工作的,要把孩子们的排球训练往专业化、系统化的路子上带。我的排球课,不是“快乐排球”。

排球训练有它的特殊性。首先,要求孩子的身高、体能、协调、弹跳、力量等素质较为全面;其次,它是团队性的。一般来说,需要6个人或12个人一起训练、比赛。

所以,开工作会的时候,我把丑话说在前头——排球训练一旦开始,大家就要协调解决各种问题。比如,一些孩子的课业要做针对性调整,保证给训练留出一段相对固定的时间。这件事不好做,但老师们答应要做到,我也一定会追着他们去落实。

排球教练员要抛球,要打防,一贯亲力亲为。所以,我不喜欢喊口号。既然下定决心要做好青少年排球训练,那么就要拿出实际行动来。

记者:学习排球、参与训练,对孩子们来说意味着什么?

何云舒:人的一生中,如果有排球这项运动相伴,不论是锻炼身体素质也好,为将来的职业道路提供多元化选择也好,都是可以长久受益的。

记者:目前,云顶学校的排球教育进展情况如何?

何云舒:去年8月市运会结束后,我们应思明体校领导要求,将工作重点放在云顶女排上。

学校很重视,校长、副校长,德育处、学生处领导等都参加了工作会议。目前,我们组建了一个由副校长牵头,两位德育主任负责的工作群。孩子的学习、饮食、身体情况,队里发生的事儿,大家都能及时地在群里反馈沟通。我也在每次训练前详细做计划,让孩子一开始就知道我们要练什么,目标是什么。不过,也有很多问题亟待解决,例如家长对训练认知不足,排球教育还没上轨道等等。

苏彩霞:她比我严格。我经验丰富一些,训练时会“哄”着来,她是真刀真枪地上。有时候,她急了,我还会在场边提醒她,不要发火。

训练

“训练影响学习”只是借口 学习和运动是共通的

记者:学校、家长们支持这样的排球训练吗?学习和体育训练冲突吗?

何云舒:一开始,大多数人不支持,说“训练影响学习”,这只是借口。很多家长认为:孩子练了排球,所以学习不好。事实是这样吗?我们摸过底:不是。

我曾带过一位文化成绩不错的初三学生,他中考的目标是考上厦门一中。他爸爸问:你要继续打球吗?每天花时间训练,不妨碍学习吗?他很笃定地回答:不练排球,我的学习才会退步。

孩子在排球场上获得的成就感、价值感,可以推动他更好地投入学习,他们会愿意舍去玩游戏、闲聊的时间,提高效率。

其实,学习和运动是共通的。有的队员爆发力强、但技术粗糙,在学习时他就容易注意力不集中;有的人慢热,但只要找对感觉,会越打越好,这种队员就是学习方面的“耐力型选手”。学习和运动打通,一些方法、习惯都会改善和提升。

不久前,我们举办了一次训练观摩。家长们一边看孩子八字滚、扣球,一边感叹“这群孩子太幸运了,能接受这么专业的训练。他们之中,一定有人能成为专业人才。”家长态度的变化,令我感到欣慰。

记者:成绩相对差的孩子怎么办?

何云舒:成绩不理想,但身体条件好、对排球有热情的孩子,我们会引导他做运动员——你如果想一直打排球,首先要把学习搞好,将来,才有可能到大学里打球,走得更长远。这些年,我们也陆续向北京体育大学、福建师范大学等输送了一批批排球人才。

教学

只要方向对 校园也能走出专业运动员

记者:在思明区教了这么多年,有遇到“老大难”的孩子吗?遇到这样的孩子,您怎么处理?

何云舒:有。例如,排球队一个高二男队员不遵守校园规定,被校领导抓到后还犟嘴,领导就找到了我。这个男孩是省赛夺冠的主力队员,在排球方面作出了贡献,为学校争光了。但是,他犯了错误、他的行为出了问题,我们教练就有责任。所以,在孩子和校领导面前,作为排球队的总教练,我首先做了检讨。

教育学生,学文化、明事理、立三观是重中之重。除了排球技战术,生活中,我们也在通过点滴小事要求和教育孩子。比如,省赛、市赛中,家长担心孩子学业退步,我们便挤出时间,让孩子打开宿舍门学习,老师教练监督,不准聊天、串门。此外,要求他们列队出行,遇人打招呼、讲礼貌;做好宿舍内务,让人生和房间一样井井有条等。

记者:青少年排球教育的路上,有这么多的质疑和反对声,有许多问题需要解决。对此,您还相信,能通过校园运动把运动员练成专业水平吗?

何云舒:这是肯定的。我们虽然起步晚一些,走得慢一些,但始终没有停滞。只要方向是对的,总有一天,能看到校园排球运动的普及和学生素养的提高,校园里也能走出专业运动员。

核心

训练原则“从严、从难” 女排精神始终未变

记者:很多人称苏指导为“苏奶奶”。她年过八旬,还在训练场上亲力亲为、指导小运动员的场景令人印象深刻。

何云舒:苏奶奶的队友们都很羡慕她——一方面,因为我还在从事排球教育,传帮带;另一方面,苏奶奶这么大年纪还能站上球场,把自己最热爱的东西教授给孩子们。她真的是用一辈子在诠释女排精神。

前年夏天,她在球场上给孩子示范背垫动作,后退时,一个踉跄,摔倒骨折了。她疼得满身是汗,躺在地上没法动弹。大家赶忙叫救护车送她去医院。

就医期间,她经历了血压骤降的危险情况。好在,许多人,包括她教过的孩子都来帮忙。我鼓励她:你看,你培养过那么多人,大家都盼望着你好起来。你把中国女排的精神传给孩子,你在遇到困难的时候,也要坚持坚强……

苏彩霞:那次受伤,我花了三个月左右时间才康复。虽然大家都劝我别上球场了,但我还是闲不住,想去排球基地校走走看看。我和女儿经常讨论教学方法、技战术。

何云舒:我也劝过她,你不能出问题,否则,我就得“下岗”照顾你,更没精力顾及排球教学。但苏奶奶还是跃跃欲试,球场就是她发光发热的地方。

记者:作为第一代女排国手,您见证了中国女排追梦、圆梦的过程。您认为,女排精神的核心是什么?

苏彩霞:吃苦!当年,我们的训练条件有限,受伤是常有的事。我有哮喘,得付出更多努力,才能获得和别人同样的成绩。你看,我右手变形的小拇指,当年受伤,肿得好大。右手练不了怎么办?那就换左手!

周恩来总理说过,中国“三大球”要翻身,首先排球要翻身,中国女排先翻身。国家培养了我,我不能辜负,心里那种不服输、迎难而上的劲儿涌上来,我一定要把球打好!

何云舒:“吃苦”是现在年轻人最怕听到的。不过,不吃苦不行——排球队有句老话:一天不练自己知道,两天不练,对手就知道了。

从前,我们的训练原则是“从严、从难、从实战出发、大运动量训练”;而今,“大运动量训练”变成了“科学训练”,不过,打头的依旧是“从严、从难”。女排精神代代相传,始终未变。

苏彩霞:近几年,厦门的排球已有了较为明显的进步。希望通过我们的努力和带动,培养出更多扎扎实实、勤学苦练、无惧困难、顽强拼搏的人才。

责任编辑: 李奕佳,赖旭华